Regelmäßig gestellte Fragen (FAQ)

Klicken Sie auf die Titel, um das Inhaltselement aufzublättern.

Welche Probleme haben die Wälder durch die Klimakrise?

© Landesforsten.RLP.de / Ed Hawkins / KWIS / Jonathan Fieber / Sebastian Kuchenbecker

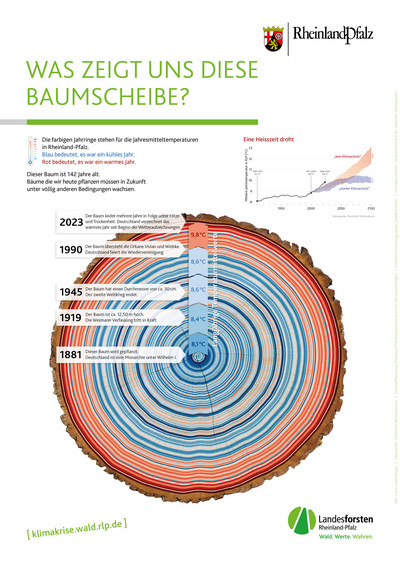

1919 (Die Weimarer Verfassung tritt in Kraft) - Der Baum ist ca. 12,5 Meter hoch - Durchschnittstemperatur 8,4 Grad Celsius

1945 (Der 2. Weltkrieg endet) - Der Baum hat einen ungefähren Durchmesser von 30 Zentimeter - Durchschnittstemperatur 8,4 Grad Celsius

1981 (Deutschland ist noch in DDR und BRD aufgeteilt) - Der Baum ist 100 Jahre alt - Durchschnittstemperatur 8,6 Grad Celsius

1990 Der Baum übersteht die Orkane Vivian und Wiebke; Deutschland feiert die Wiedervereinigung

2023 Der Baum leidet mehrere Jahre in Folge unter Hitze und Trockenheit. Deutschland verzeichnet das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Unsere Wälder sind für Mensch und Natur von unschätzbarem Wert – als Wasserspeicher, Sauerstoffspender, Klimaschützer und Luftfilter, als Gesundheits- und Erholungsraum, für die Artenvielfalt, als Holzlieferant und Arbeitgeber.

Doch die Folgen der Klimakrise machen dem Wald sehr zu schaffen. Sicherlich haben Sie auch schon beobachtet, dass im Wald viele Bäume nicht mehr gesund aussehen oder in den letzten Jahren sogar abgestorben sind.

Aus Sicht des Waldes vollzieht sich der menschgemachte Klimawandel rasend schnell. Unsere Bäume sind über Jahrtausende an das heimische Klima mit gemäßigten Temperaturen und ausreichenden Niederschlägen gewöhnt. Als sehr langlebige und ortsfeste Lebewesen können Sie steigenden Temperaturen und häufigeren Extremwetterereignisse wie in den Dürrejahren 2018 bis 2020 nicht ausweichen. Sie müssen sich anpassen, doch das dauert normalerweise mehrere Baumgenerationen. So geraten Sie unter einen enormen Stress und leiden.

Im Folgenden einige klimawandelbedingte Stressfaktoren im Einzelnen:

- Erderhitzung

Nebenstehende Grafik zeigt die Temperaturveränderung im Leben eines 140-jährigen Baumes. Als er im Jahr 1881 beim Beginn der Wetteraufzeichnungen aus einem Samen keimte, war das Klima in Rheinland-Pfalz noch angenehm kühl. Im mittleren Alter mischten sich einzelne warme Jahre ein. Da immer wieder kühlere Jahre folgten, konnte der Baum das noch gut verkraften. In den letzten 30 Jahren beschleunigte sich die Erderhitzung: Es gab fast nur noch warme und sehr warme Jahre. 2020 war mit einer Jahresmitteltemperatur von 11,0 ° C in Rheinland-Pfalz das bisher heißeste Jahr seit 1881.

In Rheinland-Pfalz ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit 1881 bereits um 1,6 °C gestiegen, weltweit um 1,2 °C.

- Trockenheit und Dürre

Große Hitze und Trockenheit wie in den Sommern 2018, 2019 und 2020 führen dazu, dass Bäume ganz einfach vertrocknen, wenn der Wasservorrat im Boden aufgebraucht ist. Das passiert nicht nur bei jungen Bäumchen, die noch keine in die Tiefe reichenden Wurzeln haben, um an das Wasser im Boden zu gelangen, sondern auf flachgründigen Böden auch großen, erwachsenen Bäumen. Durch Wassermangel und Blattverlust bleiben sie mit Nährstoffen unterversorgt. Sie sind damit anfälliger für Baumkrankheiten und Schädlinge.

- Die Klimaforschung ist sich einig, dass bei uns Extremwetterereignisse wie Trockenheit und Dürre weiter zunehmen werden. Eine der Ursachen ist die starke Erwärmung der Arktis. So verringern sich die Temperaturunterschiede zwischen dem Nordpol und dem Äquator. Hierdurch erlahmt der Jetstream, ein erdumspannendes Starkwindband das polare Luft im Norden von warmer Luft am Äquator trennt. Der Jetstream schlägt häufiger Wellen, mäandriert und setzt in diesen Wellen häufig Hoch- oder Tiefdruckgebiete für längere Zeit fest. Die Folge ist sog. „Standwetter“ das sich über Wochen, teils Monate kaum ändert.

- Durch die Klimakrise verschiebt sich zudem die Zeit der Niederschläge. Modelle prognostizieren mehr Niederschläge im Winter. Im Sommer wird es voraussichtlich weniger regnen – genau in der Zeit, in der die Bäume das Wasser brauchen. Der geringere Sommerniederschlag wird dann auch noch vermehrt als Starkniederschlag fallen, der oft oberflächlich abfließt und damit den Bäumen nicht zur Verfügung steht. Die Flutkatstrophe Im Ahrtal im Juli 2021 hat das zuletzt mit brutaler Härte und bisher unvorstellbaren Schäden gezeigt.

- Dazu kommt: Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet, ehe es am Boden ankommt und den Bäumen zur Verfügung steht. Auch Wasser an der Bodenoberfläche verdunstet schneller – und: Die Transpiration der Bäume nimmt zu, sie schwitzen.

- Schließlich hat sich wegen der Erderhitzung die Vegetationszeit unserer Bäume bereits um 2-3 Wochen im Jahr verlängert. Das verschärft den Wassermangel weiter.

Trockenstress kann in der Zukunft vor allem bei flachwurzelnden Baumarten wie der Fichte und in niederschlagsarmen Gebieten zunehmen.

- Zunehmender Schädlingsbefall

Das, was wir als "Schädling" bezeichnet, gehört ganz natürlich zum Ökosystem Wald dazu. Die Klimakrise führt jedoch dazu, dass sich diese normalerweise harmlosen Insekten in Massen vermehren und rasant ausbreiten. Das hat zwei Gründe: Zum einen können sich viele Insekten bei warmen und trockenen Wetter explosionsartig vermehren und durch verkürzte Winter mehr Generationen ausbilden. Zum anderen sind die Bäume aufgrund der Trockenheit zu geschwächt, um sich gegen deren Befall zu wehren. Auch Baumkrankheiten breiten sich an geschwächten Bäumen schneller aus als an gesunden.

In normalen Jahren können sich gesunde Fichten zum Beispiel gegen Borkenkäfer wehren. Wenn der Käfer sich in die Rinde bohrt, sondert die Fichte Harz ab und tötet so den Käfer. Nur wenige Exemplare schaffen es dann, sich durch die Rinde zu bohren und sich dort zu vermehren. In Dürresommern wie in den Jahren 2018 bis 2020 sind die Fichten so geschwächt, dass sie kein Harz produzieren können. Die Borkenkäfer bohren sich dann ungehindert ein und vermehren sich rasant. Ein Weibchen produziert über mehrere Generationen bis zu 200.000 Nachfahren pro Jahr. Mit Ihren Fraßgängen kappen sie die Nährstoffzufuhr von der Wurzel zur Baumkrone. Die Bäume sterben unwiederbringlich ab.

Um die weitere Ausbreitung der Borkenkäfer einzudämmen und die noch gesunden Wälder zu schützen mussten in den letzten Jahren viele Fichten „notgeerntet“ und dem Wald entnommen werden.

Neben dem Borkenkäfer einige weitere Beispiele:

Prachtkäfer: Vom Prachtkäfer gibt es mehrere Arten, die sich jeweils auf eine Baumart spezialisiert haben. Es gibt zum Beispiel den Eichen-, Buchen- und Kiefernprachtkäfer. Sie alle profitieren besonders von warmen, trockenen Jahren: Die Entwicklung von der Larve zum Käfer geschieht in der halben Zeit. Zugleich sind die Bäume, auf denen sie leben, von der Trockenheit geschwächt und können den Käferbefall nicht abwehren. Genau wie beim Borkenkäfer fressen sich die Larven durch die Rinde und unterbinden den Nährstofffluss im Baum – der Baum vertrocknet und stirbt ab.

Rußrindenkrankheit: Der Rußrindenpilz befällt vor allem Ahorn-Bäume und tritt verstärkt im Verlauf von und nach Dürrejahren auf. Der Name kommt von einer schwarzen Schicht, die der Pilz an den Bäumen hinterlässt – und wie Ruß aussieht. Die Sporen des Pilzes können für Menschen gefährlich werden und Atembeschwerden bis hin zu einer Lungenentzündung auslösen.

Douglasienschütte und Douglasiengallmücke: Wenn beide Arten zeitgleich auftreten, kann dies für die Douglasie zum Todesurteil werden. Die durch eine Pilzerkrankung hervorgerufene Schütte führt zu einem massiven Abwerfen von Nadeln. Verschont bleibt häufig nur der jüngste Nadeljahrgang, der im letzten Frühjahr gebildet wurde. Genau dieser wird typischerweise von der Douglasiengallmücke befallen.

Die Weibchen legen ihre Eier mit einem Legestachel in die Nadeln. Die geschlüpften Larven ernähren sich in deren Innern, ehe sie sich ausbohren. Die so befallenen Nadeln verfärben sich und fallen vorzeitig ab. Wenn alle Nadeljahrgänge eines Baumes geschädigt sind, geht die lebenserhaltende Regenerationsmöglichkeit verloren.

Eschentriebsterben: Das Falsche Weiße Stengelbecherchen ist ein Pilz, der aus Ostasien stammt. Den dortigen Eschen-Arten macht dieser Pilz kaum etwas aus. Die Eschen in Europa sind dagegen allerdings nicht immun. Der Pilz führt zum Absterben der Triebe und schließlich des ganzen Baumes. Bevor sich das wertvolle Holz zersetzt oder auch zum Schutz der Waldbesuchenden vor herabfallenden Ästen, müssen viele Eschen gefällt werden.

Misteln: Sie befallen vor allem Kiefern und entziehen dem Baum Nährstoffe – also auch Wasser. In Zeiten von Trockenheit leidet der Baum unter einem Befall umso mehr. Die Folge: Triebe sterben ab und schließlich der ganze Baum.

- Stürme richten mehr Schäden an

Durch mehr Energie in der Atmosphäre nehmen Gewitterstürme bis hin zu Tornados im Sommer voraussichtlich zu. Auch im Winter richten Stürme mehr Schäden an. Das liegt daran, dass die Böden durch weniger Frost und mehr Regen als Schnee zunehmend aufgeweicht sind. Den Baumwurzeln fehlt somit die Verankerung. Betroffen sind vor allem flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte.

- Die Waldbrandgefahr steigt

Je trockener es ist, umso schneller kann sich ein Waldbrand entfachen. Auch im Gerolsteiner Zukunftswald wollen wir dem vorbeugen. Dazu gehört alles, was zum Erhalt der Boden- und Luftfeuchte dient. Das bedeutet: laubbaumdominierte Mischwälder.

Laubbäume sind deshalb so wichtig, da in ihren Blättern im Unterschied zu Nadelbäumen wenig bis in der Regel keine ätherischen Öle enthalten sind. Diese Öle wirken wie ein Brandbeschleuniger.

Warum ist die Fichte besonders vom Klimawandel betroffen?

Fichten sind auf drei Arten vom Klimawandel betroffen. Zum einen brauchen Fichten zum Wachsen viel Wasser im Sommer. Wenn nun also Dürreperioden auftreten, bekommt das eine Fichte stark zu spüren: Als „Flachwurzler“ kann sie Wasservorräte in tieferen Bodenschichten kaum erschließen. Sie wächst deutlich weniger und hat auch weniger Abwehrkräfte, da sie ihre Harzproduktion reduzieren muss.

Dies führt zum zweiten dazu, dass durch Dürre geschwächte Fichten anfälliger für Borkenkäferbefall werden: Ihnen fehlt ausreichend Harz, um die sich einbohrenden Borkenkäfer abzutöten. Die Folge ist, dass erfolgreiche Borkenkäfer einen Duftstoff aussenden, der noch mehr Borkenkäfer anlockt, so dass betroffene bzw. befallene Fichten immer weiter geschwächt werden, bis hin zum Absterben der Bäume.

Schließlich verlieren die „Flachwurzler“ in den zunehmend milden „Matschwintern“ mit mehr Regen und fehlendem Frost deutlich an Standfestigkeit. Auf den aufgeweichten Böden sind sie dann sehr anfällig gegenüber Stürmen.

Leider wachsen aufgrund der starken Nachkriegsaufforstungen mit leicht verfügbaren Nadelbaumarten heute immer noch Fichtenwälder außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes z. B. in für die Fichte deutlich zu warmen Lagen oder auf nur schlecht durchwurzelbaren Böden. Dort sind sie noch stärker vom Klimawandel betroffen als in ihrer ursprünglichen Heimat, z. B. in den Hochlagen des Schwarzwaldes.

Warum gibt es in Deutschland so viele Fichten- und Kiefernwälder?

Viele der reinen Fichten- und Kieferwälder, die uns vor dem Hintergrund des Klimawandels heute große Sorgen bereiten, wurden direkt nach dem zweiten Weltkrieg gepflanzt. Aus damaliger Sicht war diese Entscheidung sicher richtig. Die vom Krieg zerstörten und durch Reparationshiebe in Kahlschlägen geplünderten Wälder sollten schnell wieder aufgeforstet werden, auch um den empfindlichen Waldboden zu schützen. Fichten- und Kiefernsamen waren damals die einzigen, die als Saatgut in großen Mengen zur Verfügung standen und aus denen Pflanzen für die Wiederaufforstung gezogen werden konnten

Der Klimawandel war noch kein Thema und der Begriff der „Biodiversität“ noch nicht bekannt. Artenvielfalt im Wald stand angesichts des enormen Rohstoffbedarfs der Gesellschaft weniger im Vordergrund als heute. Fichten und Kiefern waren als vergleichsweise schnell wachsende Bäume die erste Wahl, um dem großen Holzmangel in Deutschland zu begegnen und die

Sind die Forstleute und Waldbesitzenden nicht mit Schuld an der jetzigen Katastrophe? Sie bewirtschaften die Wälder doch seit Jahrzehnten!

Der Vorwurf ist verständlich, aber nicht gerechtfertigt. Es wird häufig gemahnt, die jetzigen Waldschäden seien eine Folge der Fehler der Vergangenheit. Reine Fichtenwälder zum Beispiel seien nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch das falsche Waldbaukonzept.

Diese Weisheit ist kein Exklusivwissen der Mahner und Besserwisser, die jetzt in der Katastrophe ihre Stimme erheben. Forstleute wissen seit vielen Jahren, dass reine Fichten- und Kiefernwälder keine zukunftsfähigen Lösungen sind. Die nachvollziehbaren Ursachen (siehe „Warum gibt es in Deutschland so viele Fichten- und Kiefernwälder?“) für die gegenwärtige Situation lassen sich aber nicht per Grundsatzentscheidung rückgängig machen und die Folgen sind nicht kurzfristig zu reparieren. Ein Baum braucht nun mal viele Jahrzehnte, um zu wachsen.

Die Forstleute und Waldbesitzenden in Deutschland reagieren schon seit vielen Jahren mit einer kontinuierlichen Waldentwicklung hin zu klimastabilen Mischwäldern. Veränderungen im Wald dauern Jahrzehnte.

Übrigens: Bereits seit dem Jahr 2012 haben Buche und Eiche die Fichte als häufigste Baumart in Rheinland-Pfalz abgelöst.

Kann die Natur sich nicht selbst helfen?

Wenn man einen Fichtenwald nach einem Borkenkäferbefall einfach sich selbst überlässt, wird aus den Fichtensamen die im Boden lagern, sehr häufig wieder ein neuer Fichtenwald wachsen. Hier ist das Eingreifen der Forstleute notwendig, denn wir wissen, dass ein reiner Fichtenwald im Klimawandel keine Zukunftschance hat. Wenn wir artenreiche Mischwälder haben wollen, die dem Klimawandel trotzen können, müssen Forstleute aktiv eingreifen und die Waldentwicklung durch punktuell unterstützende Pflanzung zusätzlicher klimatoleranterer Mischbaumarten lenken.

Katastrophen gibt es in der Natur doch immer wieder. Kann der Wald das nicht allein regeln?

Wenn man einfach nur beobachten will, wie sich Wald im Klimawandel verändert und was beispielsweise auf Sturmflächen passiert, dann ist das tatsächlich eine Möglichkeit. So wird es in Nationalparken, Wildnis- und anderen Totalschutzgebieten gemacht. Dort gilt der Grundsatz: die Natur hat immer recht, egal was dabei herauskommt.

Aber das ist aus Sicht der Forstleute kein Zukunftskonzept für alle Wälder. Im Klimawandel kann „Natur Natur sein lassen“ auch bedeuten, dass der Wald verschwindet und savannenähnliche Landschaften entstehen können, oder dass über Jahrzehnte der Wald auf großer Fläche nur aus dichten Sträuchern und kleinen Bäumen besteht.

Forstleute haben einen anderen Anspruch: Sie wollen den Wald mit all seinen Wirkungen und Nutzungsmöglichkeiten für die Bevölkerung erhalten, denn Wälder und Holz sind wichtig für die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen in Deutschland. Der Wald soll weiterhin ein gut zugänglicher Erholungsraum für die Menschen sein, CO2 binden, Wasser und Luft filtern, und vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. Forstleute und Waldbesitzende versorgen darüber hinaus die Menschen unseres Landes auch in Zeiten des Klimawandels mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Menschen in Deutschland leben seit Jahrhunderten von den Produkten aus dem Wald. Ohne Holz ist das Überleben der Menschen in Deutschland nur schwer vorstellbar.

Wälder sind auch ein jahrhundertealtes Kulturerbe der Menschen in Deutschland. Förster und Waldbesitzer pflegen und erhalten dieses einzigartige Kulturerbe Wald für kommende Generationen.

Hat sich die Forstwirtschaft durch den Klimawandel verändert?

Die erfolgreichen Wiederbewaldungskonzepte des letzten Jahrhunderts sind nicht die Lösung der Waldprobleme von morgen. Im letzten Jahrhundert ging es, vor allem nach den Kriegen, um den Wiederaufbau der Wälder in Deutschland; heute steht die Stärkung der Anpassungsfähigkeit der Wälder an den Klimawandel im Fokus von Forstleuten und Waldbesitzenden. Aber auch in Zukunft wird sich die Forstwirtschaft immer wieder an die neuen Gegebenheiten im Klimawandel anpassen müssen.

Um diese Jahrhundertaufgabe im Wald bewältigen zu können, benötigt Deutschland weiterhin bestens qualifiziertes und hochmotiviertes Forstpersonal das auch in ausreichender Zahl in den Wäldern präsent ist Eine junge Generation von gut ausgebildeten Försterinnen und Förstern steht bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.

Müssen die zerstörten Waldflächen überhaupt wieder bepflanzt werden? Die Natur kann sich doch selbst helfen, oder?

Auf jeder Kahlfläche im Wald werden irgendwann auch wieder Waldbäume wachsen. Vorausgesetzt, dass in der Nähe noch genügend Bäume stehen, die alt genug sind, blühen und Samen produzieren. Dann können sich diese natürlicherweise aussäen - ein Geschenk der Natur, das wir Forstleute gerne annehmen. Das gelingt aber nur den Baumarten mit leichten, flugfähigen Samen, die durch den Wind verbreitet werden können.

Ohne Hilfe des Menschen dauert es sehr lange, bis Baumarten mit schweren Früchten, wie die Buche (Bucheckern) und die Eichen (Eicheln), auf Kahlflächen gelangen, auf denen zuvor Fichten abgestorben sind. Gerade diese Laubbaumarten werden in der nächsten Waldgeneration jedoch unbedingt benötigt, um gute Startbedingungen für stabilere Wälder zu schaffen.

Von Natur aus werden zunächst vor allem „Pionierbaumarten“ die Freiflächen erobern. Allen voran ist hier die Birke zu nennen „Pioniercharakter“ haben neben der Birke auch die Weiden, die Zitterpappel und die Eberesche (Verbreitung durch Vögel und Mäuse) sowie die Nadelbaumarten Kiefer und Lärche.

Was geschieht, wenn die Kahlflächen nicht wieder unterstützend bepflanzt werden?

Auf abgestorbenen Fichten- und Kiefernwaldflächen werden sich, wenn der Mensch nicht eingreift, in großem Umfang wieder Fichten und Kiefern natürlich vermehren. Ziel einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft ist es aber, einen Baumartenwechsel hin zu klimarobusteren und naturnahen Laubbaumarten wie Buche oder Eichen einzuleiten. Dazu benötigt der Wald die Hilfe des Menschen. Buche und Eiche haben Früchte, die nicht fliegen können. Allenfalls können Tiere wie der Eichelhäher, der Tannenhäher oder das Eichhörnchen einzelne Samen über größere Strecken verschleppen. Diese vereinzelten „Hähersaaten“ reichen aber bei weitem nicht aus, einen Buchen- oder einen Eichenwald entstehen zu lassen.

Die Samen der Bäume, die im Waldboden ruhen, bleiben lange keimfähig, Fichtensamen z.B. drei bis fünf Jahre. Sie warten nur darauf, dass die alten Bäume verschwunden sind und genügend Licht auf den Boden komm, so dass sie keimen können. Wachsen in der Umgebung außerdem noch alte Fichten- oder Kiefernwälder, die jedes Jahr neue Samen produzieren, dann werden die Nadelbäume mit ihren sehr leichten und weithin flugfähigen Samen die Freiflächen wieder besiedeln.

Das heißt, dass die meisten Waldschadensflächen nach mehreren Jahren wieder von zahlreichen Fichten und Kiefern besiedelt sein würden, wenn der Mensch nicht eingreift. Dies zeigen Sturmflächen die man zu Forschungszwecken nach den Sturmkatastrophen 1990 (Vivian und Wiebke) und 2007 (Kyrill) sich selbst überlassen hat.

Was geschieht denn nun mit den Wäldern, in denen große Lücken und Löcher entstanden sind?

Lücken und Löcher in z. B. Fichten- und Kiefernwäldern werden sich ohne Eingreifen des Menschen durch natürliche Verbreitung von Pionierbaumarten sowie Fichtensamen wieder bewalden. Sie bieten – je nach Größe – aber auch die Chance, neue Baumarten einzubringen, die viel Licht benötigen und unter dem Kronenschirm der Altbäume nicht gedeihen könnten. So kann die Entwicklung zu einem klimaplastischen Mischwald eingeleitet werden. Eichen, Esskastanien und Wildkirschen benötigen z. B. sehr viel Licht und sie zählen zu den Arten, von denen die Forstwissenschaft annimmt, dass sie auch bei einem veränderten Klima weiterhin bei uns wachsen können.

Wie entwickelt sich der Wald nach einer Katastrophe, wenn der Mensch überhaupt nicht eingreift? Was weiß die Wissenschaft darüber?

Tatsächlich gibt es eine eigene, noch junge wissenschaftliche Disziplin, die die ökologischen Folgen der Waldzerstörungen untersucht, die „Störungsökologie“.

Dank der umfangreichen Forschungsprogramme, die nach den großen Windwurfkatastrophen von 1990 (Sturmtiefs Vivian und Wiebke) und 2007 (Sturmtief Kyrill) gestartet wurden, können wir heute auf einen großen Wissensschatz zurückgreifen. Untersucht wurde, wie sich Wälder nach Katastrophen ohne Eingriffe des Menschen entwickeln und was passiert, wenn man „Natur Natur sein lässt“.

Die Forschungen zeigen, dass die Vielfalt der Baumarten und Waldstrukturen zu der besonderen Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen in der Lebensgemeinschaft Wald beitragen. Die Untersuchungen zeigen aber auch: Wollen wir diese große Artenvielfalt auch langfristig erhalten, so muss der Mensch behutsam in die Konkurrenz der Baumarten eingreifen. Tut er dies nicht, setzen sich im Laufe von Jahrzehnten nur die konkurrenzstärksten Baumarten durch. Beispielsweise verdrängen die Baumarten, die in einem dichten Wald mit weniger Licht gut klarkommen andere Arten, die mehr Licht benötigen. Als Folge verliert der Wald an Artenvielfalt. Konkurrenzsteuerung zwischen den Baumarten ist also eine wichtige Aufgabe der Waldpflege.

Wie berücksichtigen Forstleute bei der Wiederbewaldung die Kräfte der Natur?

Forstleute versuchen, so weit wie möglich mit der Natur zu arbeiten und unterstützen diese gezielt und dosiert. Wenn auf Kahlflächen plötzlich viel Licht auf den Waldboden fällt, keimen die im Boden vorhandenen Samen und es werden auf den allermeisten Waldflächen Pionierbaumarten wie Birke, Aspe oder Weide hinzukommen. Diese sind herzlich willkommen.

Auf zahlreichen Kahlflächen wachsen auch bereits junge Bäume. Sie sind entweder aus Samen gekeimt oder wurden im Rahmen des Waldumbaus bereits als sog. „Vorausverjüngung“ gezielt unter die damals noch vorhandenen Altbäume gepflanzt.

Für die Forstleute und Waldbesitzer ergibt sich darüber hinaus jetzt die Chance weitere licht- und wärmeliebende Baumarten zu ergänzen, die zum Aufbau besser an das künftige Klima angepasster Wälder benötigt werden. Dazu zählen etwa die Eiche oder Wildobstsorten wie Wildkirsche, Edelkastanie oder Elsbeere.

In vielen Fällen genügt es daher, wenn nicht die kompletten Kahlflächen bepflanzt, sondern die Baumarten der Zukunft in Trupps und Gruppen gepflanzt werden. Dazwischen ergänzt die Natur ihre Baumarten. Die Forstwissenschaft bezeichnet dies als eine „sukzessionsgestützte Wiederbewaldung“. Bäume, die die Natur kostenfrei liefert, werden in den Wald der Zukunft integriert. Übrigens haben sich 87 Prozent aller Jungbäume im rheinland-pfälzischen Wald natürlich angesamt.

Wird auf den freien Flächen eigentlich nur gepflanzt oder kann man Waldbäume auch säen?

Aber ja, Waldbäume kann man auch säen. Erfahrungen haben die Försterinnen und Förster in Deutschland mit der Saat von Eichen und Buchen aber auch mit der Weißtanne. Besonders bei der Eiche und bei der Weißtanne ist die Saat sehr vorteilhaft, da die ungestört wachsende Pfahlwurzel die Bäume besonders stabil im Boden verankert.

Welche Baumarten werden denn gepflanzt? Sind Nadelbäume künftig tabu?

Auf Waldflächen, auf denen die Fichte abgestorben ist und auf denen in Zukunft keine ausreichenden Niederschläge mehr erwartet werden können, pflanzen vorausschauende Forstleute, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer keine Fichten mehr. Die neuen Wälder werden wesentlich durch unsere heimischen Laubbaumarten geprägt sein. Bei der Auswahl spielen der Boden und das lokale Klima eine große Rolle.

Da die Menschen in Deutschland aber auch in Zukunft mit Holz ökologisch bauen wollen, benötigen wir auch weiterhin Nadelholz. Laubholz ist für viele Anwendungen im Bau, beispielsweise für einen Dachstuhl, zu schwer. Darum brauchen wir in unseren Wäldern auch weiterhin Nadelbäume, wenn das Holz nicht in großen Mengen aus anderen Ländern importiert werden soll. Klar ist, und das ist besonders wichtig, dass die Nadelbäume der Zukunft in Wäldern wachsen, in denen unterschiedliche Laub- und Nadelbäume gemischt sind. Geeignete Nadelbaumarten für den Wald der Zukunft sind die Weißtanne, die Douglasie, die Lärche und die Kiefer. Alle diese Nadelbaumarten werden in unterschiedlichen Mischungen mit der Buche gepflanzt werden. Zusätzlich werden eine ganze Reihe von Mischbaumarten wie Birke, Ahorn, Ulmen, Linden und Hainbuchen die Wälder der Zukunft in Deutschland bereichern. In Deutschlands Wäldern wachsen 50 Baumarten.

Wird der Wald dauerhaft verschwinden?

Auf den Katastrophenflächen in Deutschland wird wieder Wald wachsen, da ist sich die Wissenschaft sicher. Zumindest, wenn es gelingt, beim Klimaschutz voranzukommen und das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten. Diese Wälder werden aber anders aussehen als die Wälder, die wir bisher kennen. Mit Hilfe der von der Natur geschenkten Pionierbaumarten (Birke, Eberesche, Weide, Aspe, ...), die sich schnell und ohne das Zutun des Menschen auf freien Flächen ansiedeln und der zusätzlichen Pflanzung langlebiger Baumarten, wie Buche und Eiche, sollte nach etwa fünf Jahren auf den meisten Flächen schon wieder ein junger Wald wachsen.

Der Anteil der Laubbäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern wird weiter zunehmen. Und wir werden auch Baumarten bei uns sehen, die wir bisher eher selten im Wald erlebt haben, beispielsweise die Esskastanie. Forstleute und Waldbesitzende haben in den nächsten Jahrzehnten eine Herkulesaufgabe vor sich, um die Wälder zu retten. Bis der Wald auf ehemaligen Katastrophenflächen die für die Menschen wichtigen, vielfältigen Ökosystemleistungen, wie den Trinkwasserschutz wieder erbringen kann, vergehen allerdings viele Jahrzehnte. Bis wieder dicke alte Bäume den Wald prägen, müssen wir sogar 100 bis 200 Jahre warten. Bestenfalls unsere Kinder oder Kindeskinder werden in heißen Sommern auf den Kahlflächen von heute wieder einen kühlen Wald genießen können.

Müssen die toten Fichten weggeräumt werden oder ist es sinnvoller, sie im Wald zu lassen?

Hier gilt es zu differenzieren: Aufgrund der Ansteckungsgefahr sollten alle Bäume, in denen unter der Rinde noch Borkenkäfer leben, schnell und sorgfältig aus dem Wald transportiert werden.

Und natürlich ist es sinnvoll, wertvolles Holz, das im Wald über Jahrzehnte herangewachsen ist, in möglichst langlebigen und werthaltigen Holzprodukten weiterzuverwenden. So lässt sich Kohlenstoff speichern und so lässt sich eine stärker biobasierte Wirtschaftsweise fördern.

Für eine erfolgreiche Wiederbewaldung kann es aber durchaus vernünftig sein, stehendes und liegendes Totholz auf der Fläche zu lassen, denn auch tote Fichten spenden Schatten und schützen den empfindlichen Waldboden vor dem Austrocknen. Artenvielfalt und Mikroklima profitieren. Im Schutz der abgestorbenen Bäume kann sich sehr gut von Natur aus ein neuer Wald entwickeln. Diese Entwicklung müssen Forstleute sehr genau beobachten und gegebenenfalls eingreifen, damit nicht wieder reine Fichtenwälder wachsen, die im Klimawandel keine Chance haben werden. Vor allem an den Waldwegen sollte man bedenken, dass stehende tote Bäume für Waldbesucherinnen und Besucher zur Gefahr werden können.

Äste und Baumkronen verbleiben übrigens immer auf der Waldfläche. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Humusbildung.

Müssen Bäume immer in Reih und Glied gepflanzt werden?

Nein, das Gegenteil ist die Regel. Grundsätzlich versuchen Forstleute die natürlichen Prozesse in der Wachstumsentwicklung bestmöglich zu nutzen. Die übliche Methode ist, dass eine freie Fläche nicht komplett bepflanzt wird, sondern dass „Trupps“ oder „Klumpen“ von rund 30 Setzlingen mit standortsangepassten Baumarten auf der Fläche verteilt werden. So wird der Natur Platz gelassen und Geld gespart. In den nicht bepflanzten Räumen, zwischen den kleinen Pflanzungen, werden schnell Pionierbaumarten wie die Birke wachsen, so dass sich ein stabiler Mischwald entsteht, in dessen Entwicklung der Mensch so wenig wie möglich und so viel wie nötig eingreift.

Und in manchen Fällen gibt es gute Gründe, nicht auf eine Pflanzung in Reihen zu verzichten, denn so kann die nachfolgende Pflege der Flächen erleichtert werden. Diese Pflege ist nötig, damit die gepflanzten Bäume nicht etwa von Brombeeren überwuchert werden oder Gras zwischen den Bäumen wächst, indem sich Mäuse stark vermehren und die Jungbäume anknabbern. Der umsichtige Einsatz moderner Forsttechnik wird ebenfalls durch Reihenpflanzungen erleichtert. So können Schäden an Waldbäumen besser vermieden werden und – ganz wichtig – der Maschineneinsatz mindert die gesundheitlichen Belastungen und Unfallgefahren für die im Wald arbeitenden Menschen.

Was tun die Förster bei der Wiederbewaldung für Insekten und Vögel?

Forstleute und Waldbesitzende lassen gezielt breite Streifen entlang von Wegen oder Wiesen frei. Sie pflanzen dort keinen Wald, sondern sie lassen entweder der Natur freien Lauf oder pflanzen ganz bewusst vielfältige, heimische Sträucher und Baumarten, die in besonderer Weise blühen und fruchten, wie Weiden- oder Wildobstarten.

So fördern sie die Artenvielfalt der Vögel und Insekten und leisten einen Beitrag zur Gestaltung gesunder und stabiler Waldränder.

Ist es nicht riskant fremde Baumarten in unser Wälder zu pflanzen?

© Landesforsten.RLP.de

Vorweg: Unsere heimischen Baumarten bleiben das Rückgrat unserer Wälder. Auch in Zukunft, soviel steht fest. Mit neu gepflanzten Bäumen soll zusätzlich die genetische Vielfalt des Waldes gegenüber der auf Schadenflächen verlorengegangenen Waldgeneration erhöht werden.

Dafür wird zunächst das Saat- und Pflanzgut von Wäldern aus Deutschland genutzt, denen bereits über Jahrhunderte eine Anpassung an ein trocken-warmes Kleinklima ihres Wuchsortes gelungen ist, beispielsweise auf besonders sonnenexponierten Extremlagen in Flusstälern.

Darüber hinaus werden auch Baumarten aus anderen Ländern genutzt, die in ihren Ursprungsregionen unter den Umweltbedingungen gewachsen sind, die wir durch den Klimawandel bei uns in den nächsten Jahrhunderten erwarten. Dies sind vor allem Arten aus dem südosteuropäischen Anschlussbereich wie die Edelkastanie oder die Zerreiche. Zu den im Wald bisher weniger erforschten, ergänzenden Baumarten gehören zum Beispiel Baumhasel, Zerreiche, Silberlinde und Korsische Schwarzkiefer. Sie sind Gegenstand der aktuellen Forschung.

Die neuen, „ergänzenden“ Baumarten werden dosiert und unter wissenschaftlicher Beobachtung in unsere Wälder eingebracht, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Das heißt, dass eine ergänzende Baumart

- mit heimischen Baumarten gut mischbar sein muss und heimische Baumarten nicht verdrängen darf,

- eine Streu aus abgeworfenen Blättern oder Nadeln bildet, die gut abbaubar ist und fruchtbaren Humus bildet,

- unter den klimatischen Bedingungen in Deutschland fruktifizieren und sich durch Samenfall natürlich vermehren kann und

- keine Krankheiten und Schädlinge mitbringen darf oder für Schädlinge und Krankheiten die es bei uns gibt, besonders anfällig ist.

Sind alle diese Anforderungen erfüllt, steht einer dosierten Verwendung ergänzender, nicht heimischer Baumarten in Deutschland nichts mehr im Wege. Sie sind dann gut integrierbar in unsere Wälder. Der Anteil ergänzender Baumarten soll im Staatswald von Rheinland-Pfalz auf maximal 20 Prozent beschränkt werden.

Brauchen wir neue Baumarten, wenn die alten es nicht mehr schaffen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass Arten auch völlig ohne Zutun des Menschen auf den Kontinenten und dem Globus „wandern“, wenn sich die für sie optimalen Lebensbedingungen verschieben. Dies gilt auch für Waldbäume, die versuchen, ihr Verbreitungsgebiet in Richtung guter oder besserer Bedingungen auszudehnen. Nur so war beispielsweise eine Wiederbewaldung nach den letzten Eiszeiten möglich. Wie man an diesem Beispiel sieht, werden für diese Wanderbewegungen (nach menschlichen Maßstäben) extrem lange Zeiträume benötigt. Und heute kommt dazu, dass die menschliche Besiedelung, Straßen und Landnutzung diese Bewegung durch große, waldfreie Gebiete unterbindet oder erheblich erschwert.

Wenn zum Beispiel die im südöstlichen Anschlussbereich an Mitteleuropa vorkommenden Baumarten eine Chance haben sollen, sich im Zuge der Klimaerwärmung in neuen, für sie geeignete Zonen – also nach Deutschland – auszubreiten, müssen die Forstleute helfen. Dies geschieht nicht willkürlich, sondern auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse.

In der Wissenschaft wird diese menschlich unterstützte Wanderbewegung bezeichnender Weise „assisted migration“ genannt und bereits seit vielen Jahren von Biologen und Forstwissenschaftlern erforscht.

Heimische Baumarten sind optimal an unsere Verhältnisse angepasst. Sollen wir nicht dabei bleiben?

Heimische Baumarten sollten die Basis, das Rückgrat für klimafitte Wälder der Zukunft bilden. Wenn sie bei für sie optimalen Wasser-, Temperatur- und Nährstoffverhältnissen wachsen sind sie sehr robust. Dass sich die Bedingungen derzeit aber viel schneller verändern und vom Optimum entfernen, als dies noch vor wenigen Jahren absehbar war, lässt sich an den starken Schäden bei fast allen Baumarten gut beobachten.

Es ist also wichtig, zunächst innerhalb einer Art, z. B. der heimischen Traubeneiche, nach trockenresistenten Herkünften Ausschau zu halten. An sonnenexponierten Südhängen im Weinbauklima haben sie sich beispielsweise bereits heute an ähnliche klimatische Bedingungen angepasst, wie wir sie für die Zukunft erwarten. Mit dem Saat- oder Pflanzgut solcher Bäume bereichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der heimischen Arten in unseren Wäldern, so dass sie sich flexibler an die klimabedingten Veränderungen anpassen können.

Für den durchaus realistischen Fall, dass sich das Klima so stark verändert, dass es die Anpassungsfähigkeit der heimischen Baumarten überfordert, empfehlen Forstwissenschaftler, die heimischen Baumarten schon heute mit nicht heimischen Baumarten zu ergänzen, die sich in ihren Herkunftsregionen bereits über Jahrhunderte an die voraussichtlich künftig bei uns herrschenden Bedingungen anpassen konnten.

Dies geschieht vorsichtig, dosiert und unter wissenschaftlicher Beobachtung. Besonders gut eignen sich Arten, die in den Grenzregionen südeuropäischer Länder vorkommen. Bei diesen Arten besteht die beste Chance, dass sie sich aufgrund langer Koevolution gut in das bei uns bestehende Artennetz einpassen werden.

Sollten sich die Menschen nicht lieber ganz aus der Natur raushalten?

Forstleute haben das Ziel und die Aufgabe, den Wald mit all seinen wichtigen Leistungen für die Menschen zu erhalten. Auch und gerade dann, wenn der Klimawandel die Anpassungsfähigkeit unserer heimischen Wälder stresst und teilweise überfordert. Die Lösung der Natur für die unnatürliche, menschengemachte Erderwärmung kann, auch auf Flächen auf denen heute Wald wächst – je nach Ausprägung des Klimawandels – im

Extremfall auch Steppe, Tundra, Buschland, oder Wüste sein. In anderen Klimaregionen der Erde ist diese Entwicklung bereits zu beobachten.

Um den Wald in Deutschland langfristig zu erhalten, wollen die Forstleute und Waldbesitzenden darum die Wälder mit heimischen und ergänzenden, nicht heimischen Baumarten so breit aufstellen, dass für möglichst viele Zukunftsszenarien Bäume im Wald wachsen, die an das in Zukunft herrschende Klima angepasst sind. Das übergeordnete Ziel ist immer, auch im veränderten Klima, den Wald mit seinen typischen und unverzichtbaren Waldeigenschaften zu erhalten.

In unseren Wäldern werden heute Entscheidungen getroffen, mit denen unsere Enkel und Urenkel leben müssen. Trotz aller Prognosen und Szenarien weiß niemand, wohin uns der Klimawandel führen wird und welche Wälder in 100 oder gar 200 Jahren in Deutschland tatsächlich noch gedeihen können. Auch sind die Voraussetzungen von Standort zu Standort und von Region zu Region sehr unterschiedlich. Patentlösungen sind daher zum Scheitern verurteilt.

Wie kann es sein, dass trotz der dramatischen Schäden in unseren Wäldern gesunde Bäume gefällt werden?

Auf den ersten Blick verwundert es, wenn gesunde Bäume gefällt werden, wenn „nebenan“ sowieso schon jede Menge kranke und tote Bäume stehen oder liegen. Es wäre jedoch unklug, die Pflege noch intakter Wälder zu unterlassen, weil andere Wälder krank sind. Das würde weder den gesunden noch den kranken Wäldern helfen. Es ist das Grundprinzip der Forstwirtschaft, gesunde Bäume zu fällen, um Raum für nachwachsende Baumgenerationen zu schaffen und das Holz als lebenswichtigen, ökologischen und immer nachwachsenden Rohstoff zu ernten. Die Bereitstellung und Verwendung von Holz als Baustoff der Zukunft ist ein unersetzlicher Beitrag zu einer künftig „kohlenstofffreien“ Wirtschaft und damit zum Klimaschutz.

Die aktuelle Situation, in der vor allem geschädigte und kranke Bäume gefällt werden, um die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen einzudämmen, ist ein untypischer Krisenmodus. Dieser Krisenmodus steht derzeit stark im öffentlichen Fokus. Viele Wälder sind zum Glück nicht oder nur wenig von Dürre und Schädlingen betroffen. Die Bewirtschaftung diese Wälder bedeutet nicht nur Holzernte, sondern auch Pflege und Stabilisierung oder gezielten und behutsamen Umbau zu artenreichen Mischwäldern, die sich bestmöglich an das Klima anpassen können.

Wer garantiert, dass die neuen Wälder dem Klimawandel standhalten?

Forstleuten geht es darum, die natürlichen Selbstregulierungskräfte von Wäldern durch gezielte waldbauliche Maßnahmen so zu stärken, dass Wälder äußere Bedrohungen, wie klimabedingte Stürme und Schadinsektenbefall, so abfedern können, dass nicht die gesamte Funktionsfähigkeit des Waldökosystems gefährdet ist.

Häufig wird reduziert von klimastabil gesprochen. Der Begriff „klimastabil“ kann missverstanden werden. Es ist nicht möglich, einen bestimmten Waldzustand herzustellen, der dafür garantiert, dass die Wälder künftig allen Anfeindungen und Gefahren der Erderwärmung trotzen können.

Waldentwicklung – Wälder in ihrer Anpassungsfähigkeit stärken

Das Problem des Klimawandels ist doch wirklich nicht neu. Warum reagieren die Forstleute erst jetzt?

Sehr viele Forstleute haben die Herausforderungen des Klimawandels schon vor Jahrzehnten erkannt und mit dem sehr langwierigen Umbau unserer Wälder begonnen. Der Anteil der Laub- und Mischwälder nimmt daher erfreulicher Weise ständig zu, wie unabhängige Waldinventuren (z.B. bwi.info) nachweisen. So wachsen In Rheinland-Pfalz bereits heute 82 Prozent Mischwälder und 60 Prozent der Bäume sind Laubbäume. Im Jungwald unter 4 Meter Höhe liegt der Laubaumanteil sogar schon bei 77 Prozent. Wie von Natur aus ist die Buche häufigste Baumart, gefolgt von der Eiche.

Die Wälder benötigen auf dem Weg zum Zukunftswald allerdings Zeit, sehr viel Zeit – und die Forstleute entsprechend viel Geduld. Es ist eben nicht möglich, bestehende Nadelwälder, wie bei einer landwirtschaftlichen Kultur, einfach durch einen neuen Wald zu ersetzen. Mit sehr dosierten Impulsen wird eine langfristige Entwicklung zu einem gemischten Mehrgenerationen-Wald eingeleitet, indem beispielsweise unter erwachsenen Nadelbäumen junge Buchen gepflanzt werden.

Diese Form langfristiger Waldentwicklung wird gerne verkürzt als „Waldumbau“ bezeichnet. Diese Arbeit muss angesichts der dramatischen Entwicklungen der letzten Jahre mit aller Kraft und großem Sachverstand fortgesetzt werden.

Forstleute reden immer vom „Waldumbau“ – was heißt das? Das klingt nicht wirklich nach Natur

Dieser bei Forstleuten und im politischen Diskurs übliche Begriff ist tatsächlich missverständlich. Den Begriff „Umbau“ verbindet man mit Umbauarbeiten im Eigenheim. Da geht es um den Einbau einer seniorengerechten Duschkabine oder um Wärmedämmung und die Installation von Solarzellen, um das Haus für die Herausforderungen der Energiewende umzubauen. Mit solchen handwerklichen Umbaukonzepten hat Waldumbau nichts zu tun. Im Wald kann man nicht die Ärmel hochkrempeln und mit einer Umbauaktion einen nicht mehr passenden Baumbestand durch einen anderen ersetzen.

Waldumbau ist die behutsame Einleitung von Abläufen, die sich über viele Jahre oder Jahrzehnte erstrecken. Ziel ist es, instabile Nadelwälder, die häufig nur aus einer einzigen Baumart bestehen und anfällig gegenüber Sturm, Dürre oder Borkenkäferbefall sind, langfristig zu stabilisieren und zu ökologisch wertvollen Wäldern weiterzuentwickeln.

Langer Atem, Konsequenz und Geduld sind hierbei gefragt. Forstleute pflanzen oder säen beim sogenannten „Waldumbau“ geeignete, klimatolerantere und schattenertragende Baumarten unter das Kronendach der vorhandenen Bäume. So entsteht in deren Schutz eine zweite Waldgeneration.

Ob der Waldumbau zu Mischwäldern, die sich an den Klimawandel anpassen können, gelingt, ist offen und hängt vor allem davon ab, wie stark die Klimaveränderungen ausfallen werden. Eine eher handwerkliche Interpretation des Begriffs Waldumbau fördert die Illusion, unserer Wälder ließen sich mit wenigen kundigen Griffen zuverlässig „klimastabil“ machen. Eine solche Vorstellung lenkt von der Notwendigkeit der engagierten Ursachenbekämpfung ab.

Warum verabschiedet man sich in den rheinland-pfälzischen Wäldern nicht endgültig von den Monokulturen?

Der Abschied von den sogenannten Monokulturen ist längst eingeleitet. Auch wenn es in Rheinland-Pfalz immer noch naturferne, reine Nadelbaumbestände gibt, prägen inzwischen mit 82 Prozent Mischwälder den RLP-Wald.

„Monokulturen“ als Prinzip und Idee einer Bewirtschaftungsmethode gehören in der forstlichen Lehre und Praxis schon lange der Vergangenheit an. Auch in den Wäldern sind sie definitiv ein Auslaufmodell. Bei den im Wald üblichen langen Zeiträumen dauert es aber noch Jahrzehnte, bis aus dem Auslaufmodell waldbauliche Geschichte wird. Denn Wälder lassen sich nicht „über Nacht“ durch neue Bäume ersetzen. Es dauert Jahrzehnte, bis ein neuer Wald gewachsen ist. Es ist auch nicht sinnvoll, Nadelbäume in noch jungen Jahren vorzeitig zu ernten, nur um einen ihrer Stelle einen neuen Wald zu pflanzen. Eine komplette Entfernung von Fichten in kurzer Zeit führt durch Lücken und Kahlflächen zu massiven ökologischen Störungen mit allen negativen Begleiterscheinungen und Risiken (Verlust des typischen Waldklimas, Erosionsgefahr, Humus- und Nährstoffverlust mit erhöhter CO2- Emission, Aufkommen von Konkurrenzvegetation und Neophyten) und ist mit naturnaher Waldwirtschaft nicht vereinbar.

Holz ist ein sehr wertvoller Rohstoff, der entsprechend wertgeschätzt werden muss. Es ist sehr viel klüger, unter den großen Nadelbäumen bereits eine junge Generation Laubbäume zu pflanzen, die dann, wenn die Zeit der Holzernte gekommen ist, sofort durchstarten und zu einem klimaangepassten Mischwald heranwachsen können.

Es ist so ähnlich wie mit der Architektur in unseren Städten. Auch wenn sich gegenüber den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Anspruch an Qualität und Optik von Gebäuden viel getan hat, käme niemand auf die Idee, alle noch aus dieser Zeit stammenden Gebäude einfach abzureißen und gemäß der aktuellen Erkenntnisse neu zu bauen. Stattdessen werden Gebäude Stück für Stück saniert und an die heutigen Erkenntnisse und Bedürfnisse angepasst.

Warum ist der sog. „Waldumbau“ nicht längst gelungen?

Der sog. „Waldumbau“ ist eine langfristige Aufgabe, die viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

Die Idee einer naturnahen Waldbewirtschaftung hat sich in Rheinland-Pfalz und Deutschland unter anderem aus den Erfahrungen der dramatischen Waldschadensentwicklung der 1980er Jahre und der Sturmkatastrophe 1990 entwickelt. Sie setzt sich seit rund 30 Jahren als zentrale Leitidee in der Praxis durch. Die Entscheidung zur naturnahen Waldbewirtschaftung nicht zentral verordnet werden. Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bestimmen die waldbaulichen Methoden in ihren Wäldern. Die Forstleute beraten und unterstützen sie dabei nach Kräften.

Hat die Forstwirtschaft nicht jahrelang Fehler gemacht, die sich jetzt rächen?

Die Suche nach Fehlern in der Vergangenheit hilft im Wald bei der Suche nach Lösungen für morgen nicht weiter. Viele der reinen Fichten- und Kieferwälder, die uns vor dem Hintergrund des Klimawandels heute große Sorgen bereiten, wurden direkt nach dem zweiten Weltkrieg gepflanzt. Über Artenschwund und Klimawandel war damals nichts bekannt.

So sind die damaligen Entscheidungen für die Fichte im Rückblick absolut nachvollziehbar. Die vom Krieg zerstörten und durch Reparationshiebe in Kahlschlägen geplünderten Wälder sollten schnell wieder aufgeforstet werden, auch um den empfindlichen Waldboden zu schützen und den Wald als solchen zu erhalten. Fichten- und Kiefernsamen waren damals die einzigen, die als Saatgut in großen Mengen zur Verfügung standen und aus denen Pflanzen für die Wiederaufforstung gezogen werden konnten.

Außerdem bestand im zerstörten Nachkriegsdeutschland ein extrem hoher Bedarf an Bauholz. Entsprechend war zu dieser Zeit die Produktion von Holz die primäre Anforderung, die die Gesellschaft an den Wald stellte. Forstleute und Waldbesitzende hatten die Aufgabe, diese Anforderung nach bestem Wissen zu erfüllen.

Die waldbaulichen Entscheidungen unserer Vorgängergenerationen hatten deshalb nichts mit Profitgier zu tun. Sie heute als Fehler zu brandmarken ist leicht und billig, wird aber der historischen Situation im Nachkriegsdeutschland nicht gerecht. Unter schwierigsten Bedingungen mussten damals Entscheidungen für den Wiederaufbau völlig zerstörter Wälder getroffen werden.

Wichtiger ist der Blick nach vorn. Wir wissen um den Klimawandel und tragen dafür auch Verantwortung. Wir können auf umfangreiche Forschungsergebnisse zurückgreifen und leben unter wirtschaftlich besten Bedingungen. Wir sollten alles daransetzen, dass unsere Nachfahren unsere heutigen Entscheidungen als kluge Vorsorge und nicht als vorhersehbare Fehler kritisieren werden.

Warum sind unsere Wälder besonders betroffen?

Da Bäume nicht einfach in eine andere Region fliehen können, wo es beispielsweise kühler und feuchter ist, müssen sie sich an die Bedingungen vor Ort anpassen. Das dauert allerdings weit über 100 Jahre. Denn so lange dauert eine Baumgeneration. Zum Vergleich: Insekten haben meist mehrere Generationen pro Jahr, sie haben viel Nachwuchs und eine kurze Lebenserwartung. So können sie sich schneller anpassen.

. Denn jede neue Generation birgt die Chance, mit neuen genetischen Informationen auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Mit ihren langen Generationswechseln haben Waldökosysteme keine Chance, sich an die rasanten Veränderungen des aktuellen Klimawandels anzupassen und geraten daher ganz besonders unter Druck.

Anders als im Gartenbau oder in der Landwirtschaft kann der Mensch den heutigen Wald auch nicht im nächsten Frühjahr einfach durch eine klimafestere Baumartenmischung austauschen. Und anders als auf einem Acker oder im Garten kann man den Wald nicht bewässern.

Warum gibt es so viele Borkenkäfer?

Borkenkäfer sind immer im Wald. Sie sind ein natürlicher Teil des Ökosystems Wald und besiedeln kränkelnde, absterbende oder umgebrochene Bäume.

In normalen Jahren können sich gesunde Fichten gegen die Borkenkäfer wehren. Wenn der Käfer sich in die Rinde bohrt, sondert die Fichte Harz ab und tötet so den Käfer. Nur wenige Exemplare schaffen es dann, sich durch die Rinde zu bohren und sich dort zu vermehren. In Dürresommern der vergangenen drei Jahre sind die Fichten so geschwächt, dass sie kein Harz produzieren können. Die Borkenkäfer bohren sich dann ungehindert ein und vermehren sich rasant.

Wenn zudem Frühling und Herbst auch noch sehr warm sind, können Borkenkäfer oftmals sogar eine dritte Generation im Jahr hervorbringen. Ein Weibchen produziert über mehrere Generationen bis zu 200.000 Nachfahren pro Jahr. Das führt zu einer explosionsartigen Ausbreitung.

Gibt es immer mehr Baumkrankheiten und Forstschädlinge?

Das, was wir als "Schädling" bezeichnet, gehört ganz natürlich zum Ökosystem Wald dazu. Die Klimakrise führt jedoch dazu, dass sich diese normalerweise harmlosen Insekten in Massen vermehren und rasant ausbreiten. Das hat zwei Gründe: Zum einen können sich viele Insekten bei warmen und trockenen Wetter explosionsartig vermehren. Zum anderen sind die Bäume aufgrund der Trockenheit zu geschwächt, um sich gegen deren Befall zu wehren. Auch Baumkrankheiten breiten sich an geschwächten Bäumen schneller aus als an gesunden. Neben dem Borkenkäfer einige weitere Beispiele:

Prachtkäfer: Vom Prachtkäfer gibt es mehrere Arten, die sich jeweils auf eine Baumart spezialisiert haben. Es gibt zum Beispiel den Eichen-, Buchen- und Kiefernprachtkäfer. Sie alle profitieren besonders von warmen, trockenen Jahren: Die Entwicklung von der Larve zum Käfer geschieht in der halben Zeit. Zugleich sind die Bäume, auf denen sie leben, von der Trockenheit geschwächt und können den Käferbefall nicht abwehren. Genau wie beim Borkenkäfer fressen sich die Larven durch die Rinde und unterbinden den Nährstofffluss im Baum – der Baum vertrocknet und stirbt ab.

Rußrindenkrankheit: Der Rußrindenpilz befällt vor allem Ahorn-Bäume und tritt verstärkt im Verlauf von und nach Dürrejahren auf. Der Name kommt von einer schwarzen Schicht, die der Pilz an den Bäumen hinterlässt – und wie Ruß aussieht. Die Sporen des Pilzes können für Menschen gefährlich werden und Atembeschwerden bis hin zu einer Lungenentzündung auslösen.

Douglasienschütte und Douglasiengallmücke: Wenn beide Arten zeitgleich auftreten, kann dies für die Douglasie zum Todesurteil werden. Die durch eine Pilzerkrankung hervorgerufene Schütte führt zu einem massiven Abwerfen von Nadeln. Verschont bleibt häufig nur der jüngste Nadeljahrgang, der im letzten Frühjahr gebildet wurde. Genau dieser wird typischerweise von der Douglasiengallmücke befallen.

Die Weibchen legen ihre Eier mit einem Legestachel in die Nadeln. Die geschlüpften Larven ernähren sich in deren Innern, ehe sie sich ausbohren. Die so befallenen Nadeln verfärben sich und fallen vorzeitig ab. Wenn alle Nadeljahrgänge eines Baumes geschädigt sind, geht die lebenserhaltende Regenerationsmöglichkeit verloren.

Eschentriebsterben: Das Falsche Weiße Stengelbecherchen ist ein Pilz, der aus Ostasien stammt. Den dortigen Eschen-Arten macht dieser Pilz kaum etwas aus. Die Eschen in Europa sind dagegen allerdings nicht immun. Der Pilz führt zum Absterben der Triebe und schließlich des ganzen Baumes. Bevor sich das wertvolle Holz zersetzt oder auch zum Schutz der Waldbesuchenden vor herabfallenden Ästen, müssen viele Eschen gefällt werden.

Misteln: Sie befallen vor allem Kiefern und entziehen dem Baum Nährstoffe – also auch Wasser. In Zeiten von Trockenheit leidet der Baum unter einem Befall umso mehr. Die Folge: Triebe sterben ab und schließlich der ganze Baum.

Mit chemisch-synthetischen Pestiziden gehen wir Forstleute von Landesforsten RLP in den rheinland-pfälzischen Staatswäldern nicht vor. Ihnen geht es beim Wald um Klima- UND Umweltschutz.

Wie können wir den Wald vor Starkregen und Stürmen schützen?

Mischwälder sind weniger anfällig für Stürme, vor allem, wenn sie einen strukturreichen Waldrand haben. Unterschiedlich hohe Bäume und Sträucher wirken hier wie eine „Windbremse“.

Strukturreiche Mischwälder helfen außerdem sowohl gegen Überschwemmungen als auch gegen Dürre, da sie mehr Wasser als ein sogenannter Plantagenwald aufnehmen können. In diesen läuft das Wasser oberflächig ab. Denn es gibt hier weniger Pflanzenbewuchs. Die Wurzeln aber leiten das Wasser in den Boden. Die Forstleute achten daher darauf, dass es auch tiefwurzelnde Bäume wie Eiche, Ahorn, Weißtanne oder Sommerlinde in den Wäldern gibt. Sie kommen besser an tiefere Schichten im Grundwasser und durchlockern den Boden– so kann er mehr Wasser aufnehmen. Durch die zig Poren und Kanäle im Boden wird das Wasser zudem gereinigt.

Stürme: 2018 und 2019 schlugen die Sturmtiefs „Friedericke“ und „Eberhard“ zu. In Rheinland-Pfalz lagen über Nacht 850.000 Bäume am Boden. Angebrochene Äste hingen in den Kronen, ein Waldspaziergang wurde lebensgefährlich.

Man kann seit Jahren beobachten, dass unsere Waldböden im Winter zunehmend aufgeweicht sind und die Wurzeln der Bäume an Halt verlieren. Die Hauptgründe hierfür sind klimabedingt: Mehr Niederschläge im Winterhalbjahr – fast ausschließlich als Regen oder Nassschnee – und fehlende Bodenfröste.

Von Stürmen sind vor allem flachwurzelnde Baumarten wie die Fichte betroffen. Ihre Wurzeln ragen nicht tief in den Boden – so haben sie weniger Halt. Umgefallene Fichten sind dabei ein idealer Brutraum für den Borkenkäfer. Das Holz ist noch frisch und der Baum kann sich nicht gegen das Einbohren wehren.

Starkregen: Vor allem in den Sommermonaten ist zukünftig vermehrt mit Starkregenereignissen zu rechnen. Das zeigen Klimamodelle für Rheinland-Pfalz. Wenn es dann sintflutartig regnet, kann der Waldboden die enormen Wassermassen oft nicht alles Wasser aufnehmen. Fällt der Starkniederschlag im Winter als Nassschnee droht den Bäumen Schneebruch.

Wie wirkt sich Trockenheit auf den Wald aus?

Große Hitze und Trockenheit wie in den Sommern 2018, 2019 und 2020 führen dazu, dass Bäume ganz einfach vertrocknen, wenn der Wasservorrat im Boden aufgebraucht ist. Das passiert nicht nur bei jungen Bäumchen, die noch keine in die Tiefe reichenden Wurzeln haben, um an das Wasser im Boden zu gelangen, sondern auf flachgründigen Böden auch großen, erwachsenen Bäumen. Durch Wassermangel und Blattverlust bleiben sie mit Nährstoffen unterversorgt. Sie sind damit anfälliger für Baumkrankheiten und Schädlinge. Vor allem in der Rheinebene sind viele alte Laubbäume durch die Hitze und Trockenheit im Frühjahr nicht mehr ausgetrieben. Auch der Regen in diesem Jahr konnte bereits absterbenden Bäumen nicht mehr helfen. So droht in vielen Wäldern Astbruchgefahr, zum Teil müssen ganze Waldstücke gesperrt werden, da es zu gefährlich ist. Dazu kommt: Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet, ehe es am Boden ankommt und den Bäumen zur Verfügung steht. Auch Wasser an der Bodenoberfläche verdunstet schneller – und: Die Transpiration der Bäume nimmt zu, sie schwitzen. Trockenstress kann in der Zukunft vor allem bei flachwurzelnden Baumarten wie der Fichte und in niederschlagsarmen Gebieten zunehmen. Auch die Gefahr für Waldbrände nimmt zu.

Durch die Klimakrise verschiebt sich zudem die Zeit der Niederschläge. Modelle prognostizieren mehr Niederschläge im Winter. Im Sommer wird es voraussichtlich weniger regnen – genau in der Zeit, in der die Bäume das Wasser brauchen.

Viele Insektenmögen es warm. Neben dem Borkenkäfer neigen dann auch andere Forstschädlinge zu Massenvermehrungen. Hierzu gehören etwa Falter mit harmlosen Namen wie Nonne, Kiefernspanner und Kiefernspinner oder auch Prachtkäfer und Pilze, wie der Rußrindenpilz.

Darüber hinaus breiten sich bisher hier unbekannte Krankheiten und Schädlinge in Folge des Klimawandels mehr und mehr aus und bedrohen Bäume und Wälder in Deutschland. Beispiele dafür sind der Eichenprozessionsspinner oder der Asiatische Laubholzbockkäfer.

Steigt die Waldbrandgefahr durch die Klimakrise?

Je trockener es ist, umso schneller kann sich ein Waldbrand entfachen. Wir Forstleute wollen dem vorbeugen. Dazu gehört alles, was zum Erhalt der Boden- und Luftfeuchte dient. Das bedeutet: laubbaumdominierte Mischwälder. Laubbäume sind deshalb so wichtig, da in ihren Blättern im Unterschied zu Nadelbäumen wenig bis in der Regel keine ätherischen Öle enthalten sind. Diese Öle wirken wie ein Brandbeschleuniger. Aber ganz generell muss man für den Walderhalt sorgen. Also, dass möglichst wenig Kahlflächen entstehen. Das passiert durch eine entsprechende Vorausverjüngung, etwa, wenn man unter jetzt bestehende große Bäume junge Bäume nachpflanzt oder dafür sorgt, dass sich hier Bäume von selbst ansamen können. Wenn es zur Holzernte kommt, steht die nächste Baumgenerationen nicht erst in den Startlöchern, sondern konnte unter dem Dach der größeren Bäume schon mehrere Jahre wachsen. So haben die Forstleute beispielsweise Buchen unter Fichten gepflanzt.

Auch unter Kiefern pflanzt man Laubbäume. Die Kiefer ist eine Lichtbaumart, es kommt also auch viel Licht am Boden an. Dann wächst hier auf trockenem Boden schnell Gras – was leicht brennbar ist. Deshalb kann man auch hier für einen entsprechenden „Unterwuchs“, etwa mit Hainbuchen und Linden sorgen, womit präventiv die Waldbrandgefahr verringert wird. Das hat dann noch einen Zusatzeffekt – es verbessert die Bodenfeuchte: Denn die Laubstreu der Mischbaumarten kann auch zu einer verbesserten Bodendurchmischung (=Bioturbation) führen. Brennbares Nadelmaterial liegt im Vergleich zum Nadelreinbestand nicht unzersetzt auf, sondern kann in Mischwäldern von Regenwürmern und anderen Bodenlebewesen in den Boden eingearbeitet werden. Und das ist dann ein Beitrag zur Verbesserung der Bodenfeuchte, da gesunde, humusreiche Böden mehr Wasser speichern können.

Für die meisten Waldbrände sind jedoch Brandstifter oder unachtsame Waldbesuchende verantwortlich. Dagegen hilft nur Aufklärung und Wachsamkeit.